1992年3月,公规院川藏公路改建工程核桃坪至竹巴龙段勘察设计现场

1992年,公规院川藏公路测设队中桩测量工作顺利完成

在雪山脚下踏勘

在原始森林踏勘

巍峨雪山,苍莽高原,去往“世界屋脊”的路是艰险而又美丽的“天路”。拉萨河畔,一座三棱形的高大纪念碑掩映在苍松翠柏中,碑上用汉藏两种文字书写着“川藏青藏公路纪念碑”。1950年开始修建的川藏公路,横亘“世界屋脊”2000余公里,成为无数交通人砥砺奋进的精神丰碑。

10年前,习近平总书记就川藏、青藏公路建成通车60周年作出重要批示,高度评价“两路”的重要作用,要求进一步弘扬“一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结”的“两路”精神,助推西藏发展。今年是“两路”建成通车70周年,同时也迎来中交公路规划设计院有限公司(简称公规院)成立70周年。作为“两路”建设的参与者、“两路”精神的践行者,一直以来,公规院深入落实中交集团党委要求,挖掘“两路”精神时代价值和“窄胡同、宽天下”文化内涵,形成了以“两路”精神为“主体”,以“敢于担当、甘于奉献、勇于创新、善于合作”的公规精神和“窄胡同、宽天下”的企业文化为“两翼”的精神标识,铸就了新时代公规院高质量发展“一体两翼”的精神根基。

“新时代的万千气象,激荡着每一个梦想;新时代的蓬勃朝气,激励着每一种奋斗。党的十八大以来,面对加快建设交通强国的历史使命,公规院始终紧密围绕‘三核五商’的核心战略和‘三者’定位,坚持传承弘扬‘两路’精神,让企业发展与国家战略同频共振,胸怀全局、服务大局。”公规院党委书记、董事长宋晖介绍。

英勇奉献 谱写“两路”精神时代注脚

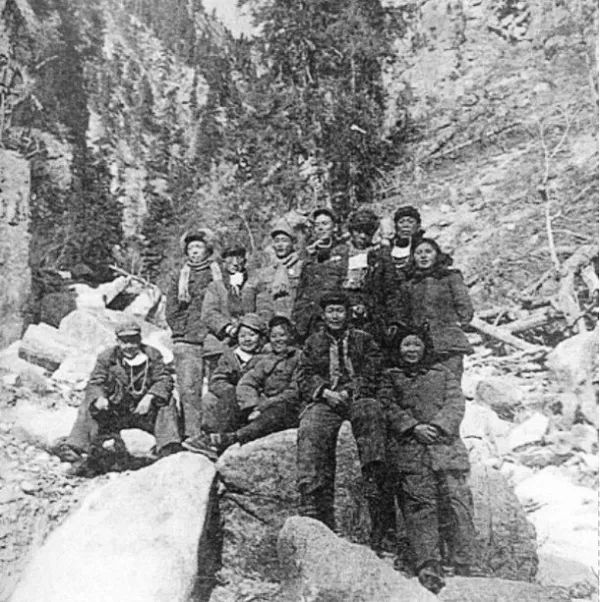

李昌源(后排左三)踏勘川藏公路

治国必治边,治边先稳藏。新中国成立之初,为维护多民族国家的团结统一,改变西藏贫穷落后面貌,促进民族地区繁荣发展,我国决定在青藏高原修筑康藏公路(1955年改名为川藏公路)、青藏公路。

公规院的历史与川藏公路紧密相连,公规院的诞生也与川藏公路密不可分。彼时,在几乎没有任何工程地质资料的情况下,李昌源、李鲁卿、齐树椿等老一辈公规院人翻越了百余座雪山、踏勘了上万公里公路,与11万汉藏军民和工程技术人员一道,创造了世界公路史上的奇迹,共同筑就了“两路”精神。

从雅安到拉萨,川藏公路要穿越大雪山、唐古拉等大山脉,也要跨过金沙江、澜沧江、怒江等险江大河,其工程体量之大和艰险程度在世界公路修筑史上前所未有。加之当时的路桥建设技术尚不成熟,勘设难度极大。

为了勘察一条合理的、理想的路线,老一辈公规院人冒着生命危险通过人迹罕至的悬崖,蹚过冰冷的激流进行踏勘,只为从千山万水中找出一条合理的路线。

川藏公路总工程师李昌源,经过精细的路线勘测,提出了“路线宜改在长有针叶树林的阴山坡上”选线方案,为川藏公路建设减少了40多万立方米的填挖工程量;川藏公路测量队队长齐树椿,带队下探冰川沟底,探明了古乡冰川病害原理,保障了川藏公路如期通车;另一位测量队队长李鲁卿带领测量队多次踏勘比选,总结出“选择适宜地点设置回头弯道跨沟往返盘绕、以沟岔分割重叠线”的布线方法,为“怒江七十二道拐”顺利建设打下了坚实基础……

山顶不避风雪、山腰开路探险、山脚披荆斩棘……在含氧量不足内地一半的雪域高原,测量队用简易工具,以血肉之躯战天斗地,书写了中国公路勘测史上的传奇故事。

1954年12月25日,康藏、青藏公路全线通车,两条公路犹如有力的臂膀,将西藏与祖国大家庭紧紧连在一起。同年8月,公规院前身——原交通部公路总局设计局正式成立,肩负起国家公路规划、勘察设计和管理的重要职能,设计局成立初期的骨干力量大多来自川藏公路的测量大队。1956年4月,全国交通系统先进生产者代表大会在北京举行。公规院“两路”建设楷模李昌源、齐树椿、李鲁卿、曾发栋作为川藏公路建设代表出席了会议,受到毛主席的接见。

伟大实践铸就伟大精神,“两路”精神彰显于敢以血肉之躯铺成康藏公路、不惜洒热血铸路的奋斗过程,体现在公路人甘当铺路石、勇于奉献的英勇事迹之中。以李昌源、齐树椿、李鲁卿、曾发栋等为代表的老一代公规院人将“两路”精神注入了公规院的发展血脉,成为激励一代代公规院人不断奋进前行的精神财富。

扎根西藏 传承“两路”精神奋进力量

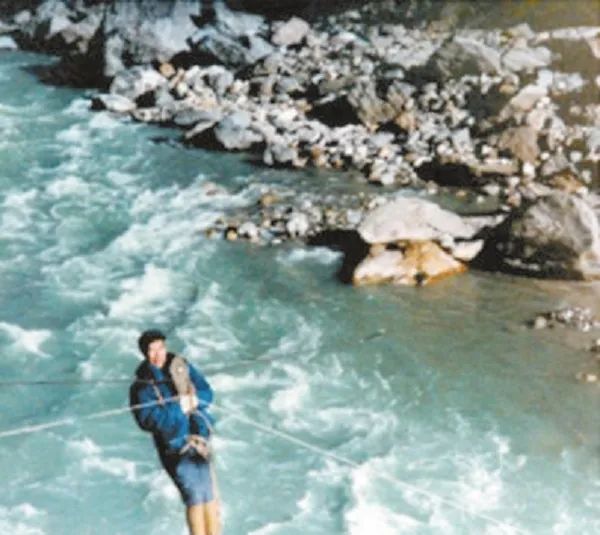

1984年,赵春先身挂吊索穿越雅鲁藏布江

从珠峰脚下到雅江两岸,从草甸牧场到城乡街巷,西藏120多万平方公里辽阔土地上,路网纵横,风光宜人。交通运输一直都是西藏经济发展、民族团结的重要桥梁。70年来,在深耕西藏公路建设过程中,一代代公规院人继承传统、勇于探索,不断丰富和发展了“两路”精神内涵,也推动西藏交通运输事业发生了翻天覆地的变化。

中尼公路,是一条自拉萨经曲水、日喀则、拉孜、定日、聂拉木、樟木等城镇,由友谊桥至尼泊尔首都加德满都的国际公路,于1962年修建。公规院全程参与了中尼公路境内段和尼泊尔段的公路勘测设计和桥梁设计工作。齐树椿任测量队副总队长,鲁世宗等人参与测量工作,董宁、李昌源等参加验收检查工作。

西藏墨脱县由于不通公路,长期被称为“高原孤岛”。20世纪80年代,又一代公规院人赵春先和江建光也走进了西藏,执行墨脱公路选线任务,他们靠着砍刀、棍子和裹腿,翻过了海拔4800米的垭口,用4个月的时间先后调查了扎木、迫龙、遂拉至墨脱的3条公路路线。

1992年3月,公规院承担了川藏公路改建工程核桃坪至竹巴龙段的勘察任务。川西高原,素有地质博物馆之称,金沙江畔属于冰川地貌,随时都可能发生山体滑坡和泥石流,为了查清泥石流的源头,公规院集中31名优秀测设人员向巴塘进发,克服了各种困难,仅用了两个月的时间便完成了外业勘测工作。

2016年11月,公规院承接了349国道西藏段谢通门至拉孜段公路改造工程的勘察设计工作。项目地处平均海拔4000米以上的日喀则,为确保工程如期开工,项目组毅然决然于西藏环境最恶劣的12月进场开展外业工作。日喀则的冬季寒冷, 全天有接近20摄氏度的昼夜温差,每到午后,伴随着干燥的大风,日喀则便扬起漫天尘土,能见度不足10米。没有信号、没有补给,在这样的情况下,项目组克服种种挑战,仅用半个多月的时间圆满完成了100公里左右的初步设计外业工作,为项目后期内业工作、如期通车打下了坚实的基础。

今年6月,拉萨市至日喀则市高等级公路全线通车,将拉萨、日喀则两市之间的车程缩短到3小时左右。公规院作为工可编制单位、勘察设计总体单位,在2014年伊始,便开始谋划、勾勒廊带通道,完成绘制了设计蓝图。勘测队伍为摸清桥隧群段落隧道洞口情况,拽绳索、乘简易皮筏,横渡湍急雅江;为了解泥石流地质病害,追根溯源,往复取证调查……他们用严苛的态度,诠释着公规院人对专业和自然的敬畏。

目前,西藏高等级公路通车总里程已达1196公里,这里面也包含着公规院倾注的无数心血。从雅叶高速公路拉萨至日喀则机场段工程,到青藏高速公路格尔木至那曲段;从303省道和306省道改建工程勘察设计,到349国道泽当城区过境段公路工程勘察设计……在西藏交通运输发展历程中,公规院始终以服务国家战略为己任,以“逢山开路,遇水架桥”的实际行动,为西藏交通运输发展贡献力量,彰显央企担当。

深耕行业 凸显“两路”精神时代风貌

历史的分量,只有饱经艰难才会更显厚重;时代的脚步,只有历经锤炼才会愈发坚实。自1954年成立以来,公规院人一直用行动践行“两路”精神,在国家最需要的地方,贡献智慧力量。

他们是我国测设事业的开创者,编写了新中国第一代公路桥梁设计技术规范、概预算定额、公路桥梁标准设计图,并陆续参与完成了我国多项公路标准规范制定工作。

以部分公规院参与制定的标准规范为例,公路桥涵通用标准应用,提升了桥涵结构应对汽车荷载的能力要求;公路钢桥设计规范颁布实施,支撑了行业推广钢结构指导意见、提高了钢桥使用比例;地基基础设计规范颁布实施,提高了挤扩支盘桩的应用,节省了混凝土用量,降本增效;公路桥梁抗船撞设计规范应用,提升了航道桥梁的设计要求和抗撞安全要求,进而提升了桥梁抗灾能力;沉管隧道设计规范的发布,总结了港珠澳大桥沉管隧道的先进经验,促进了技术进步、支撑了城管隧道的发展……不少标准规范填补了行业空白,也进一步推动了中国标准“走出去”。

他们是中国路桥品牌的塑造者,在丛山险峻之中、江河湖海之上,用路桥书写了一段段动人心弦的壮丽篇章。

作为公路勘察设计领域的排头兵,公规院独立或合作设计了在世界范围有影响力的特大桥100余座,港珠澳大桥成为中国桥的典型代表;设计了数万公里的各等级公路,具备从滨海滩涂、平原丘陵到深山峡谷、高山冻土等全地形、全地域的道路新改扩建设计能力,测设了大丽高速公路、京新高速公路等中国路的典型工程;主导设计的港珠澳大桥、深中通道等水下隧道超级工程相继建成通车,带动我国沉管隧道关键技术不断突破。

世界排名前十的跨海大桥、大跨径悬索桥、大跨径斜拉桥、最高峡谷桥等超级工程中出现越来越多的“公规身影”,无数公规院人的接续奋斗让中国桥、中国路、中国隧的国家名片更加熠熠生辉。

他们是共建“一带一路”的先行者,以党的方向为方向,以国家的使命为使命,从喜马拉雅到喀喇昆仑,从中南半岛到红海之滨,都留下了公规院人交融天下的奋斗足迹。

为深度参与高质量共建“一带一路”,公规院致力于设计致富路、构筑连心桥、连接幸福城,为设施连通奉献公规院智慧,完成了“一带一路”沿线国家多个海外工程,在世界传播了公规声音,树立了中国形象。

公规院参建马尔代夫最重要的岛屿连接线工程——中马友谊大桥,不仅给当地人民生活带来极大便利,也深刻地改变了当地人的生活方式;参建中国建筑企业在欧洲修建的第一座大桥——塞尔维亚泽蒙博尔察大桥,成为中塞“铁杆”友谊历史见证;参建中巴建交后中资企业在巴拿马中标的最大项目——巴拿马运河第四桥项目,切实助力当地经济社会高速发展……这些项目成为国家增进了解、加强合作的重要渠道,深刻诠释了“大道不孤,德必有邻”的发展理念。

一切伟大的事业都需要在承前启后、继往开来中推进。新一代公规院人已全面接过“两路”精神的历史接力棒,将继续秉持坚毅品格,运用创新智慧,以“窄胡同、宽天下”的使命担当,在加快建设交通强国的伟大事业中书写美好的奋斗人生。

敢想敢干 大力弘扬新时代交通精神

从川藏公路到港珠澳大桥,从“两路”精神到港珠澳大桥建设者奋斗精神,在不同时代、在世界各地、在高山大洋,一代代公规院人逢山开路,遇水搭桥,攻坚克难,不断培塑紧扣时代脉搏、反映时代特征的精神品格。

2018年10月,港珠澳大桥正式通车,这座举世瞩目的世纪工程背后,是一支“功成不必在我、功成必定有我”的中国建设者队伍。

自2004年起,港珠澳大桥主体工程总设计师孟凡超、港珠澳大桥岛隧工程总设计师刘晓东等近200位公规院员工投身超级工程,为港珠澳大桥建设运营提供了全过程咨询服务,创造性地提出了桥岛隧集群方案,推出“半刚性”沉管隧道新结构等64项技术创新、600多项技术专利,打破了多项国际垄断。14年间,他们顺境不骄、逆境不馁,在伶仃洋上“作画”,在大海深处“穿针”,体现了勇创世界一流的民族志气,也进一步凝聚了“逢山开路、遇水架桥”港珠澳大桥建设昂扬向上的精神内核。

今年6月30日,深中通道正式建成通车,再为“A”字形的珠江口添上关键一横。作为当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程,深中通道创下全球最高通航净空海中大桥、全球最大海中悬索桥锚碇、全球最长双向8车道海底沉管隧道等10项“全球之最”。公规院建设团队扎根一线,创造性提出沉管隧道管节采用钢壳混凝土组合结构方案,采用新型全离岸海中巨型锚碇集成建设技术等新技术,助力深中通道创新突破。

脚下是奔腾向前的时代洪流,心中激荡着奋进新征程的力量。深中通道创新突破展现了“超级工程”“中国制造”背后的国魂匠心,是中国精神、中国智慧和中国力量的绝佳诠释和生动呈现。

在一座座超级工程的背后,承载着公规院深耕交通运输事业沉甸甸的收获,也饱含着公规院人不懈的探索与追求。70年风雨征程、开拓奋进,借力国家高速发展的东风,经过几代人不懈探索和持续创新,公规院从单一交通设计院转型为综合性工程咨询企业,连年入围中国工程设计企业60强,拥有大桥、道路、国际、基础设施运营维护、市政、隧道与地下工程、工程建设管理、规划咨询、建筑、生态环保等十大业务。

“工于创新,规以致远。站在新的历史起点,公规院将继续传承好‘两路’精神,发扬好‘敢于担当、甘于奉献、勇于创新、善于合作’的企业精神,以建设国内领先、国际一流的国际化综合性工程咨询公司为愿景,为助力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋贡献力量。”公规院总经理刘晓东表示。